Wir Studierenden haben definitiv allen Grund zu jammern. Man sieht sich nicht, kennt sich nicht. Unser Schreibtisch-buckel fängt langsam an sich zu versteifen und unsere Augen sind regelmäßig viereckig. Es geht uns schlecht. Aber habt ihr euch schonmal gefragt, wie es unserem täglichen, unumgehbaren Begleiter in dieser Zeit geht? Was hätte dieser wohl zu sagen? Ein etwas unkonventionelles Klagelied auf die Onlinelehre.

Danke, endlich darf ich auch mal sprechen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie lange ich mich schon danach sehne auch mal eine Plattform zu bekommen, auf der ich im Rampenlicht stehe. Ja, sicher – ihr, die ihr seit nun mehr als einem Jahr am Schreibtisch zuhause sitzt, um zu studieren, habt‘s schwer. Aber was ist mit mir? Schon mal daran gedacht, dass ich auch mal gerne eine Pause hätte; geschweige denn ein Päuschen. Stattdessen laufe ich 24/7. Non-stop. Bin immer online. Immer da. Doch nicht einmal ein ‚Danke‘ bekomme ich zu hören.

Neuer Alltag

In regelmäßigen Abständen spürt ihr, wie ich immer heißer werde – euch ist das egal. Mir nicht. Ihr nennt es normal. Ich überhitzen. Nicht unwesentlich daran beteiligt sind die neuen Apps, die ich bei mir habe willkommen heißen müssen. Die sind teilweise ganz schön aufmerksamkeits-bedürftig. Mikrofon, Kamera und die Lautsprecher werden schlagartig in Anspruch genommen, sobald besagte Apps geöffnet werden. Diese ganzen Funktionen gleichzeitig am Laufen zu halten, ist anstrengend und kostet mich enorm viel Energie – aber natürlich keinerlei Wertschätzung hierfür. Wenn ich mir zwischendrin auch nur für einen kurzen Augenblick erlaube runterzufahren, werde ich sofort verflucht und es wird erbarmungslos auf meine Tastatur eingehämmert.

Ein weiterer Faktor, der mich beinahe an den Rand meiner Speicherkapazität bringt, sind die Mengen an PDFs. So viele waren das bis vor einem Jahr ganz sicher nicht! Lange Dokumente, die von oben bis unten beschrieben sind und zu allem Überfluss werden diese dann nicht nur alle extra bearbeitet und markiert, auch werden einfach alle gleichzeitig geöffnet und sollen dann gefälligst auch für die ganze nächste Woche alle offen bleiben. Ich habe mir schnell abgewöhnt, die Dokumente heimlich zu speichern – anscheinend seien sie dann nicht mehr auffindbar. Ob das wohl an mir liegt? Aber sei es drum.

Eigentlich sollte ich von der Taktik „Einfach alles offen lassen“ nicht überrascht sein. Kenne ich diese schließlich zu genüge aus dem Internet-browser. Unzählige offene Tabs und Fenster sind hier gang und gebe. Und auch diese dürfen – selbstverständlich – unter gar keinen Umständen geschlossen werden.

Neue Nähe

Mitanzuhören was die Person, die mir gegenübersitzt, den ganzen lieben langen Tag so von sich gibt, ist übrigens auch, naja, nennen wir es interessant. Von den wenigen qualitativ hochwertigen Wortbeiträgen in den Seminaren und Vorlesungen mal abgesehen, nehme ich vor allem eines wahr: unmotivierte Stöhnlaute. Nicht sonderlich ansprechend. Bei diversen Flüchen und Fragen fühle ich mich mittlerweile hingegen sofort angesprochen. Um das ein für alle Mal klarzustellen: Nein, ich kann nichts dafür, wenn das Wlan mal wieder hängt. Und ich kann auch nichts machen, wenn sich Dozent*innen ewig Zeit lassen, um auf die letzte Mail zu antworten – mich zu schütteln bringt da rein gar nichts.

Bei all dem Frust würde ich mich eigentlich freuen, wenn ich zur Abwechslung auch mal andere Menschen hören und sehen dürfte. Ich höre zwar ständig irgendwelche Stimmen, aber diese sind viel zu oft und sehr zu meinem persönlichen Bedauern abgehackt und von mieser Qualität. Mit aller Anstrengung und voller Konzentration versuche ich also gut es eben geht alles weiterzugeben. Gleichzeitig muss ich dann auch noch Videodaten von bis zu 40 Kolleg*innen (vor allem dienstagabends) koordinieren und soll Hintergründe weg- und Sonnenbrillen und Schnurrbärte hinretuschieren. Mich würde wirklich interessieren, was all das bedeutet – doch wie gesagt, kann ich das leider nicht sehen. Ich sehe nur wie die mich anstarrende Person darauf reagiert: Bei den abgehackten Stimmen beinahe ebenso gequält wie ich, bei den Videos meist amüsiert.

Am Anfang habe ich mich wenigstens noch daran erfreuen können, doch mittlerweile ist es einfach nur noch ermüdend immerzu das eine Gesicht zu sehen. In dem gleichen Raum, aus der gleichen Perspektive. Oft in der gleichen Jogginghose. Ich finde fast schon, dass sich unsere Beziehung aufgrund der ständigen Präsenz hin zu einer unangenehm intimen Nähe bewegt. Dadurch dass meine Kamera nicht mehr abgeklebt ist, kann ich alles, und ich meine wirklich alles, sehen. Denn zugeklappt werde ich ja auch nur noch in Ausnahmefällen. Ob ich das will? Natürlich nicht! Aber ich werde ja nicht gefragt. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich gerne für mich etwas Privatsphäre. Meine Software-Updates werden sowieso komplett überbewertet. Aber wenigstens ein Reboot wäre auch mal ganz nett. Nur einmal die Woche. Ich erwarte ja überhaupt nicht mehr, dass du mich jeden Abend runterfährst.

Neue Wertschätzung

Aber eine positive Sache hat die ständige Nähe immerhin: Ich kann mehr über das Studienfach meiner Besitzerin lernen – so tut es wenigstens einer von uns.

Gleichzeitig lernt meine Benutzerin mich noch besser kennen und weiß effektiver mit mir umzugehen. Ich kann zeigen, was ich alles kann und wozu ich in der Lage bin. Und das ist eine ganz Menge mehr als die Unwissenden unter euch bis vor einem Jahr wahrscheinlich noch dachten. Und seid ehrlich: Ihr seid doch auch ein bisschen stolz darauf, dass wir gemeinsam so ein gutes Team sind. Ich bin es auf jeden Fall und finde, dass wir diese, wie ihr es nennt, Onlinesemester gut gemeinsam meistern.

Ganz allmählich scheint wieder ein Stück der alten Normalität zurückzukehren. Zumindest darf ich mich immer öfter wieder abends entspannen. Anstatt Netflix von vorne bis hinten und die halbe Nacht lang zu streamen, kann ich beobachten, wie die schon lange nicht mehr getragenen, schönen Klamotten aus dem Schrak gezogen und sogar angezogen werden. Verhältnismäßig spät kann ich hören, wie die Türe ins Schloss fällt und dann darf ich bis zum nächsten Morgen einfach nur sein. In aller Ruhe und nur für mich, auf meinem liebgewonnenen Platz auf dem Schreibtisch. Zwischen Aufschrieben, To-Do-Listen und leeren Kaffeebechern und ins Geheime freue mich bei diesem Anblick meiner Nachbarn. Denn da wird mir klar, dass sie alle nicht das gleiche Privileg wie ich haben. Ich werde nicht täglich abgeheftet und vergessen, nicht abgehakt und weggeschmissen und auch nicht nur schnell geliebt und dann ersetzt. Ich bin da – jeden Tag. Immer ich. Und mit diesem Gedanken bin ich dann doch ganz froh, dass ich ein Laptop geworden bin.

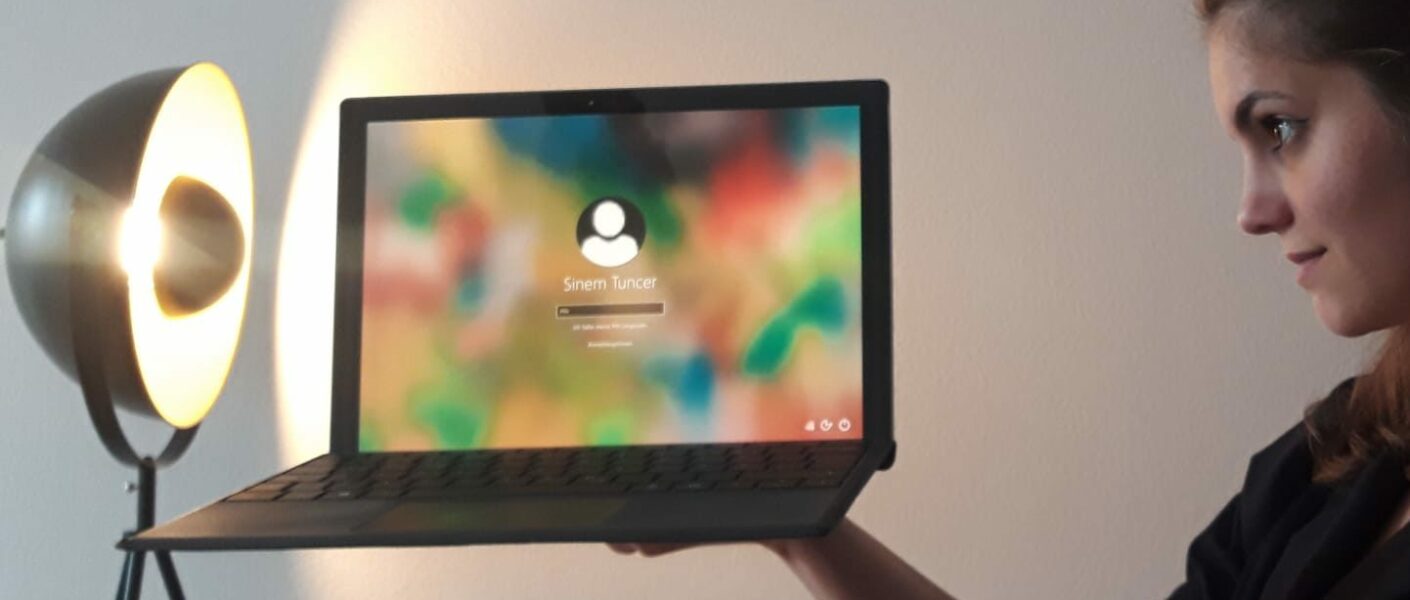

Fotos: Sinem Tuncer